カリグラフィー文様は1番目の建物と4番目の建物に装飾されています。

あとイスラム建築で特徴的なドームですが、ここモロッコでは、観光中に見かけることはありませんでした。それからもう一つ、「ムカルナス」と云う装飾です。ムカルナスは鍾乳石の円天井を意味しますが、小さな窪みが層を成して繰り返し垂れ下がる装飾でドームやアーチや天井などに使われます。

5番目の手洗い場の写真で柱の上部から天井にかけて作られていましたが、ほんの一部しか写真には写っていませんでした。

番外編はモロッコの何処で撮影したのか定かでない写真の解説です。

これがナツメヤシの木で、ぶら下がっているのは実がなる前の花だそうです。

実も同じ様な色だったので、遠くから見ると花なのか実なのか分かりませんでした。

テーブルとして造られようとしているアンモナイトとオーム貝の化石です。

これは本物じゃないだろ〜〜! って思いましたが、本物だそうです。

こんな上手い具合に化石が出来るわけ無いだろう!って思いますよね。

実は、ごちゃごちゃに積み重なっている部分から削り残して造るそうです。

かなり、高級品です。

「タジン」の特徴は陶製の皿と特徴のある三角ふたですが、そのふたが被せられたままテーブルに出てきたにも関わらず、僕はその写真を撮り損ねました。

なので、ガイドブックに載っている写真を転載しました。

左の様なカラフルな三角ふたが乗っていました。

初めて料理の写真を載せます。僕は、現地の料理に興味が無いわけではありませんが、いつも、食べてしまったら、何を食べたのか忘れてしまうので、今回の旅では、食べる前の写真を撮ろうと思って出かけました。

しかし、食事の度に忘れてしまい、この昼食が唯一、形の残っている写真です。

ジャガランタの花も少し咲いていました。と、思いましたが、実は、散った後の残りだった様です。ジャガランタの花は、日本の桜と同じように花が先に咲いて、後から葉が出てくるそうですから。

こちらはモスクの内部には必ず存在するメッカの方向を示す「ミフラーブ」と云う壁の窪みです。イスラムでは礼拝の対象として偶像を排斥し、聖地メッカの方向に面した壁に装飾をしたミフラーブを設けて、礼拝の目印にすると云うことです。

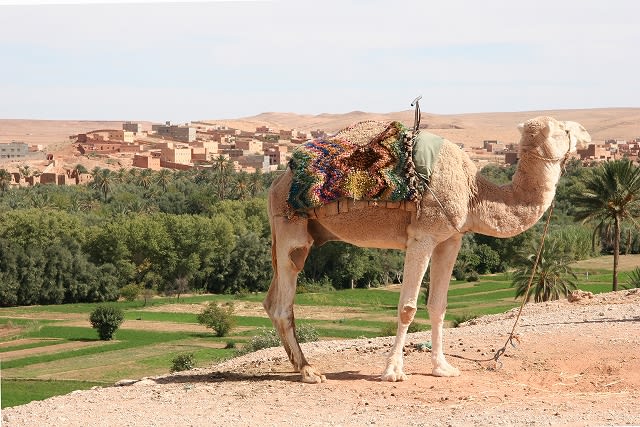

僕は、以前ラクダを見たとき、ラクダには膝が2ヶ所あるのだと思ってしまいました。

ところが、間違いでした。下の位置で曲がっているのは、実は「かかと」なのです。

前の子供の写真を、もう一度見て下さい。

膝と足先の間に後ろに出たところがあるでしょ。ここがかかとなのです。

この後ろからのショットで、初めてラクダの足の形を知りました。

そこには、ヒメアカタテハがいましたが、これが日本のヒメアカタテハとそっくりなのです。モロッコと日本は何万km離れているか、直ぐには分かりませんが、こんな小さな蝶がアフリカ大陸と日本列島で、うり二つとは、思いがけないことでした。

こちらも公共の建物だったと思いますが、外壁の模様にイスラムの特徴が良く表れていました。模様には幾何学文様、植物文様(アラベスク)、文字文様(カリグラフィー)の3種類があります。

これは「アイト・ベン・ハッドゥ」で見かけた現地の人の「タジン」です。

実質的には、こんなに質素な器を使用しているんでしょうね!

ヴォルビリス遺跡から次に訪れた古都「メクネス」の城壁の内側にある王宮エリアに入るための門です。北アフリカで一番美しい門と云われています。

このラクダは、まだ子供みたいでしたが、後ろ足の膝小僧に注目して下さい。

背中の高さが2m位ある大人のラクダに乗るには、ラクダが完全に這いつくばってくれないと、人間様は、その背中に乗ることが出来ません。

ところがラクダは、その長い足をみごとに折り曲げて這いつくばってくれます。

写真で分かるように、前足では人間と同じような割合の位置に膝があります。しかし、後ろ足の膝は随分高い処にありますよね。はげているところが膝です。

次の後ろからの写真を見て下さい。

膝が2ヶ所あるみたいでしょ?足が三つ折りになっています。

これは、モロッコの代表的な料理で「タジン」と云います。

基本的には、スープとパンと前菜(今回は玉子料理でした)の後に、この「タジン」がふた付きで出てきましたが、そのふた付きの状態の写真は撮り損ねました。煮込み料理で、厚い陶製の皿にスパイスたっぷりの鶏肉や羊肉や野菜を入れて、直接弱火にかけて作るそうです。

これから先の10枚の写真は、イスラム建築の特徴を捉えた写真です。

一応、建築士ですので!

この天井はアラベスク模様と幾何学模様の組み合わせですね。

右上の門の扉を拡大したものです。

繊細な幾何学模様が美しいです。

これは公共の建物だったと思いますが、イーワーンと云うイスラム建築の形式が見られます。簡単に説明すると、建物の玄関として四角形の柱だけの空間が本体よりも外に飛び出して設置されます。

イスラム建築の特徴は沢山ありますが、ミナレット(塔)はその一つです。

このミナレットは首都「ラバト」にある「ハッサンの塔」と云われる未完成のミナレットです。未完成ながら高さは44mもあります。1195年に着工された時は高さ88mになる予定でしたが、建設者の君主が死去したため建設は中止されたそうです。ミナレットはモスクに付随する建物ですが、そのモスクは183m×139mの大きさで、敷地内には作りかけの300本の柱等が残されたままでした。

カスバ街道の途中のトイレ休憩の時、出会った男の子です。

6匹のトカゲを持っているようです。食用なのか?ペットなのか?

こちらが実です。

面白い花が咲いていたので、近づいて見ました。

ミモザの木に似てますが違うようでした。

これは小さいモスクの入口に設置されていた手洗い場です。こんな小さな施設でもタイルは幾何学模様に張られてました。

上の建物の何処かにあった植物文様(アラベスク文様)です。

ここから下の画像はクリックすると拡大します。